La cohabitation entre cyclistes 🚴, automobilistes 🚗 et piétons 🚶♂️ sur les routes françaises est devenue une problématique centrale. Avec la démocratisation du vélo , notamment en milieu urbain, les tensions entre usagers se multiplient, menant parfois à des agressions verbales, physiques, voire à des drames plus graves. Pour mieux cerner les dynamiques de cette violence routière, nous avons mené une enquête auprès de 1000 résidents français, incluant des automobilistes, des cyclistes et des piétons. Voici les principaux enseignements tirés de notre enquête.

Un constat alarmant : des tensions omniprésentes sur la route

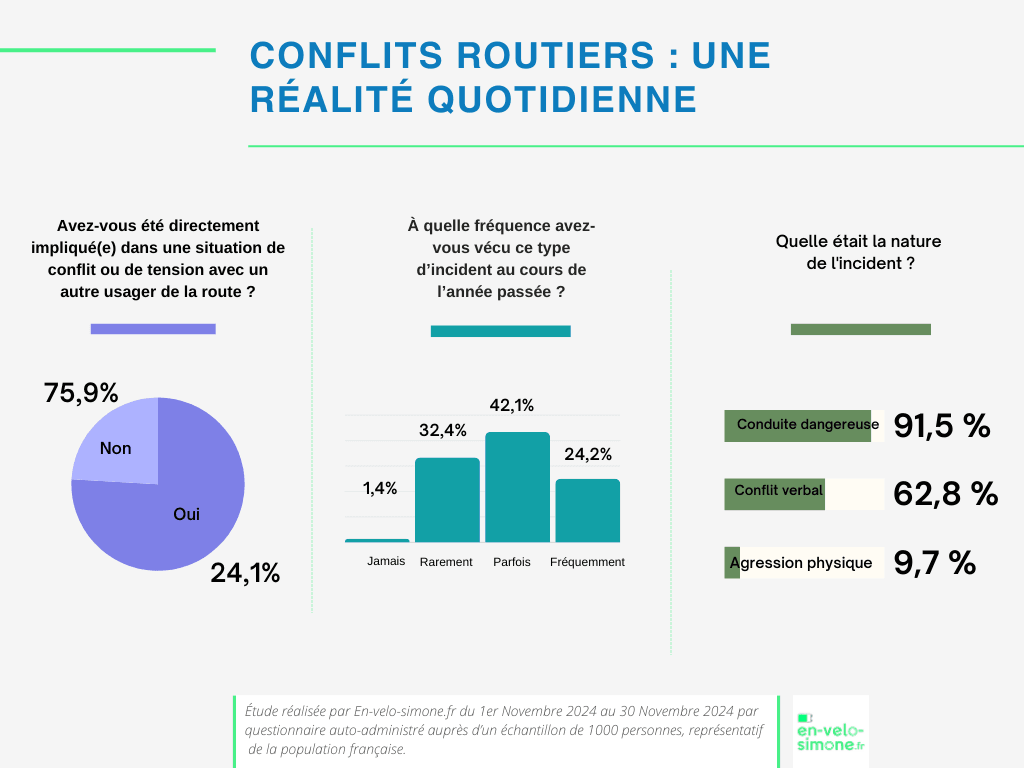

Notre sondage révèle que les conflits entre usagers de la route sont fréquents et prennent des formes variées. 75,9% des usagers de la route ont été impliqués dans une situation de conflit ou de tension avec un autre usager de la route. Parmi eux, 66,3% des usagers ont eu au moins un incident dans le mois. Parmi les cyclistes ayant été impliqués dans un incident, 91,11 % déclarent qu’il s’agissait d’un accrochage avec une voiture 🚘. Du côté des automobilistes, 66,67 % des incidents concernent un accrochage avec un autre véhicule.

Les comportements dangereux sont à l’origine de 91,5 % des incidents. Ils sont particulièrement dénoncés, notamment les dépassements risqués et le non-respect des distances de sécurité, qui placent les cyclistes et piétons dans des situations de grande vulnérabilité. Les conflits verbaux contribuent à 62,8 % des cas. Les agressions physiques, bien que plus rares ⚠️, sont impliquées dans 9,7 % des situations. Si les agressions verbales sont relativement courantes, les agressions physiques restent plus rares mais marquantes pour les victimes. En regardant de près les résultats de l’enquête, on s’aperçoit que les tensions s’intensifient aux heures de pointe 🚦, où la concentration de véhicules et d’usagers dans des espaces souvent mal aménagés exacerbe les frustrations et les comportements agressifs.

Les participants révèlent d’autres comportements problématiques fréquents sur la route. Parmi eux, le stationnement gênant sur les pistes cyclables 🚲 ou l’occupation abusive de l’espace routier par certains automobilistes sont régulièrement cités. De plus, l’utilisation excessive de klaxons ou d’appels de phares, parfois dans une optique d’intimidation, est également mentionnée. Certains incidents impliquent des accidents ou des quasi-collisions, souvent liés à des dépassements dangereux ou à une inattention manifeste, tels que des manœuvres sans vérification des rétroviseurs ou le non-respect des passages piétons. Enfin, des comportements plus graves, comme des menaces verbales, des actes d’intimidation volontaire, voire des tentatives délibérées de mettre en danger un usager, soulignent un climat de tension marqué par un manque de respect et de partage de la route. Ces témoignages mettent en lumière la nécessité d’interventions ciblées pour renforcer la sécurité et la cohabitation entre usagers.

Des comportements problématiques chez tous les usagers

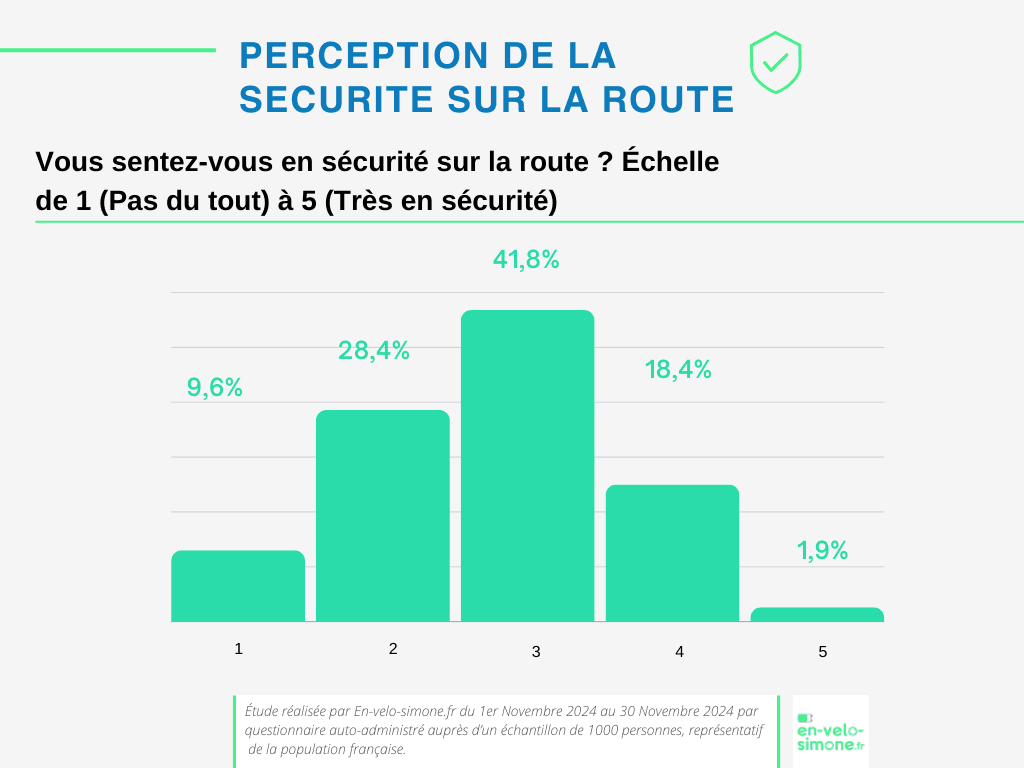

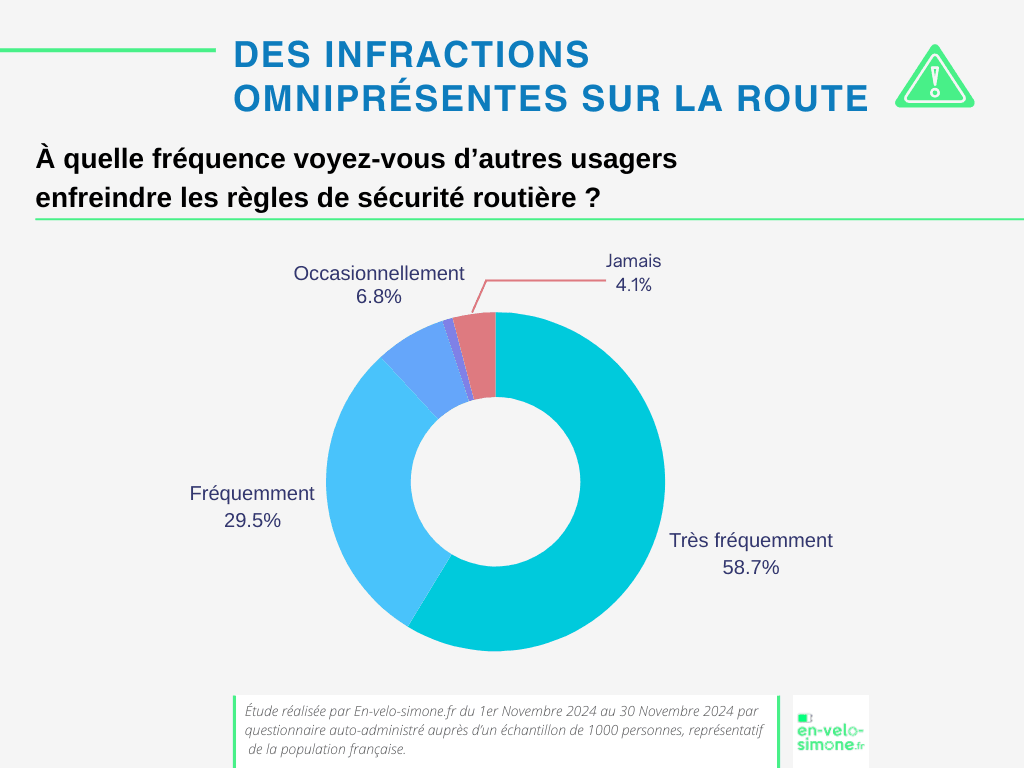

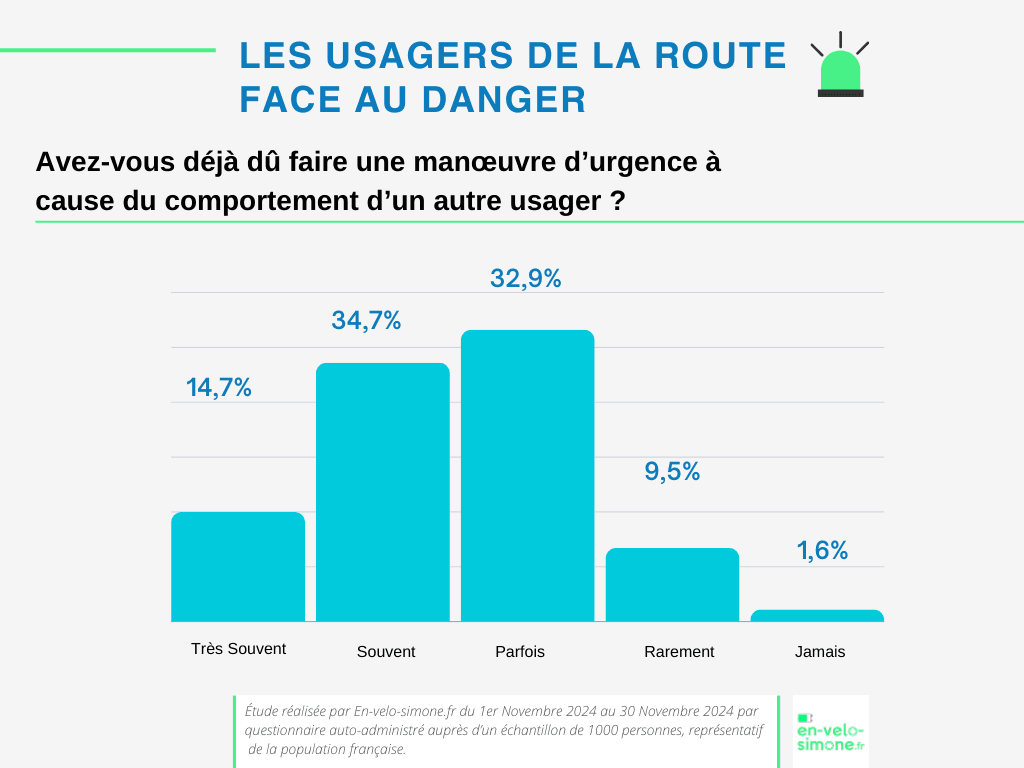

Notre enquête met en évidence une insécurité routière ⚠️ ressentie par une majorité d’usagers : 82,8 % des cyclistes et 73,1 % des automobilistes déclarent ne pas se sentir en sécurité sur la route. De plus, 54,6 % des cyclistes et 38,6 % des automobilistes ont déjà dû effectuer une manœuvre d’urgence en raison du comportement dangereux d’un autre usager. L’enquête souligne également que les infractions aux règles de sécurité routière sont omniprésentes, étant fréquemment observées par 93 % des cyclistes et 88 % des automobilistes.

Les comportements problématiques ne se limitent pas à une seule catégorie d’usagers. Les cyclistes, souvent critiqués, sont accusés de brûler les feux rouges, de circuler en groupe sur la route ou de rouler à contre-sens, des pratiques qui alimentent les tensions avec les automobilistes et les piétons. Les automobilistes 🚘, de leur côté, sont régulièrement pointés pour des comportements tels que le stationnement sur les pistes cyclables, le refus de priorité ou encore une tendance à s’approprier l’espace routier, créant un sentiment d’intimidation chez les autres usagers. Les piétons 🚶♂️, bien que moins souvent impliqués, contribuent parfois aux conflits par des comportements inattentifs, comme l’utilisation de smartphones ou leur présence sur les pistes cyclables, mettant ainsi en danger leur propre sécurité et celle des cyclistes. Ces constats montrent que l’insécurité routière découle d’un ensemble de comportements inadaptés partagés entre tous les usagers de la route.

Les infrastructures en cause

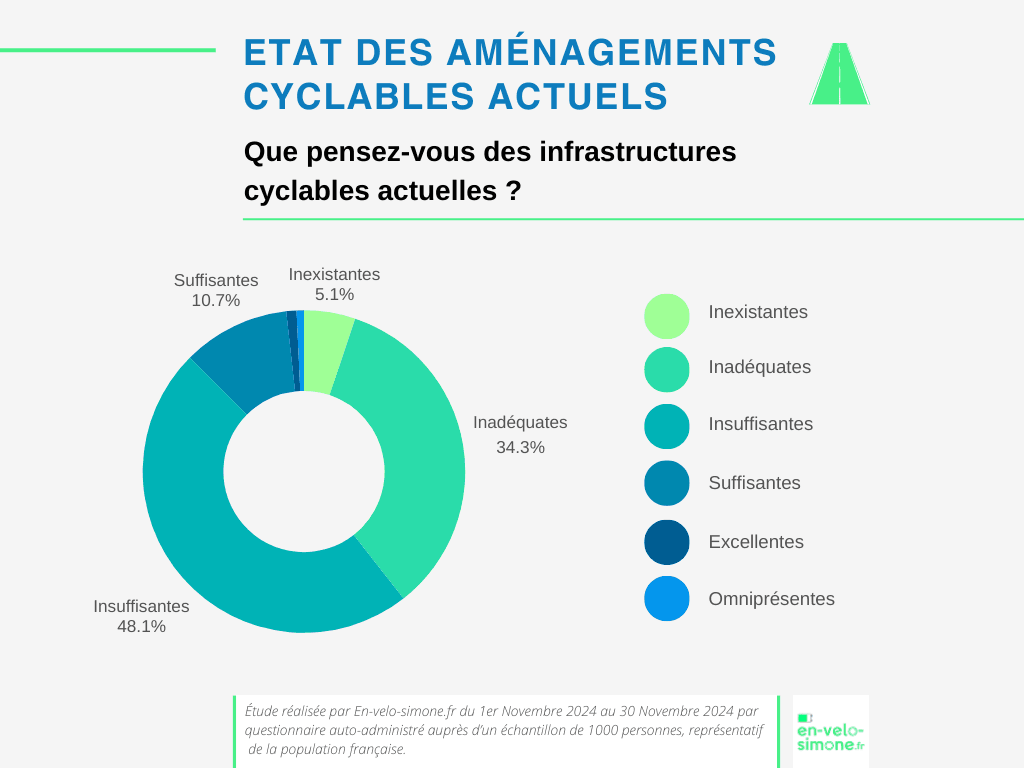

Nous avions réalisé une enquête cet été pour comprendre l’impact des initiatives publiques sur le quotidien des Français et il en est ressorti que 75% des cyclistes 🚴 ne sont pas satisfaits des infrastructures cyclables dans leur région.

Les infrastructures actuelles sont largement perçues comme insuffisantes pour permettre une cohabitation harmonieuse entre les différents usagers. Les pistes cyclables discontinues, souvent mal conçues ou partagées avec les trottoirs, aggravent les conflits, obligeant les cyclistes à rouler sur la route ou à se mêler aux piétons 🚶♂️ dans des espaces inadaptés. Le manque de protection physique, comme des barrières séparant les pistes cyclables de la chaussée, est également dénoncé.

Certaines infrastructures cyclables, comme les voies en sens interdit à contresens de la circulation, sont perçues comme source de tensions et de risques accrus. Lorsque ces aménagements sont intégrés dans des rues étroites, ils rendent le croisement avec une voiture 🚗, voire un camion 🚚, particulièrement dangereux, même à faible vitesse. Ces configurations mal pensées transforment des pistes cyclables en zones de conflit potentiel, illustrant à quel point des infrastructures inadaptées peuvent compromettre la sécurité de tous les usagers de la route.

En matière de mobilité douce, la France semble aller à contre-courant. Initialement prévu pour mobiliser 250 millions d’euros par an dans le cadre du plan vélo 2023-2027, nous avons appris que le gouvernement a annoncé le gel des financements pour 2024 et la suppression des crédits en 2025. Cette décision compromet la réalisation de centaines de projets, menaçant le développement de la mobilité durable dans le pays.

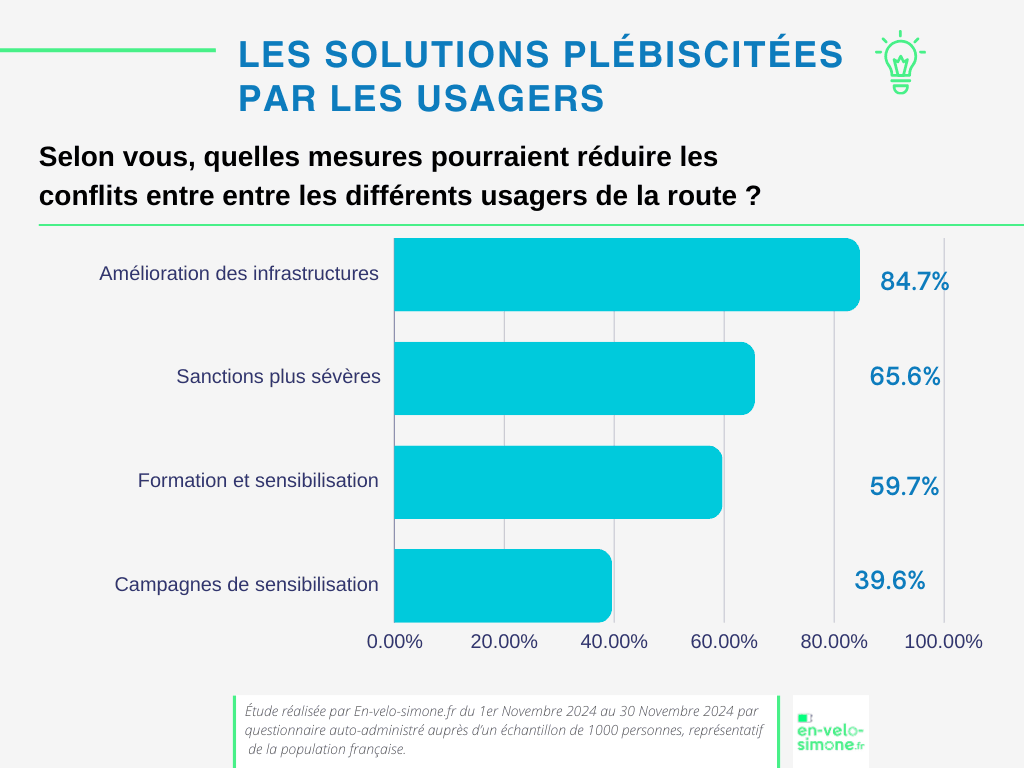

Les solutions plébiscitées par les usagers

Infrastructures adaptées et sécurisées

85% tout usager de la route confondu pensent qu’il faut améliorer les infrastructures cyclables. Les infrastructures actuelles sont largement jugées inadéquates ou inexistantes. Cela reflète un besoin urgent d’amélioration. Les sondés s’accordent sur l’urgence de développer des infrastructures cyclables adaptées, qui soient séparées et continues, permettant aux cyclistes de circuler en toute sécurité, sans avoir à partager la route avec des voitures 🚗 ou des trottoirs avec des piétons 🚶♂️. L’entretien des pistes est également pointé comme un enjeu majeur : des débris, poubelles et obstacles sur les voies cyclables compromettent leur usage au quotidien. Une meilleure signalisation, intégrant des rappels sur les règles de priorité et les distances de sécurité, est également souhaitée. Beaucoup de participants citent en exemple les modèles danois et néerlandais, où les infrastructures pensées pour le vélo favorisent une cohabitation apaisée et encouragent une utilisation plus large du vélo.

Application stricte des règles existantes

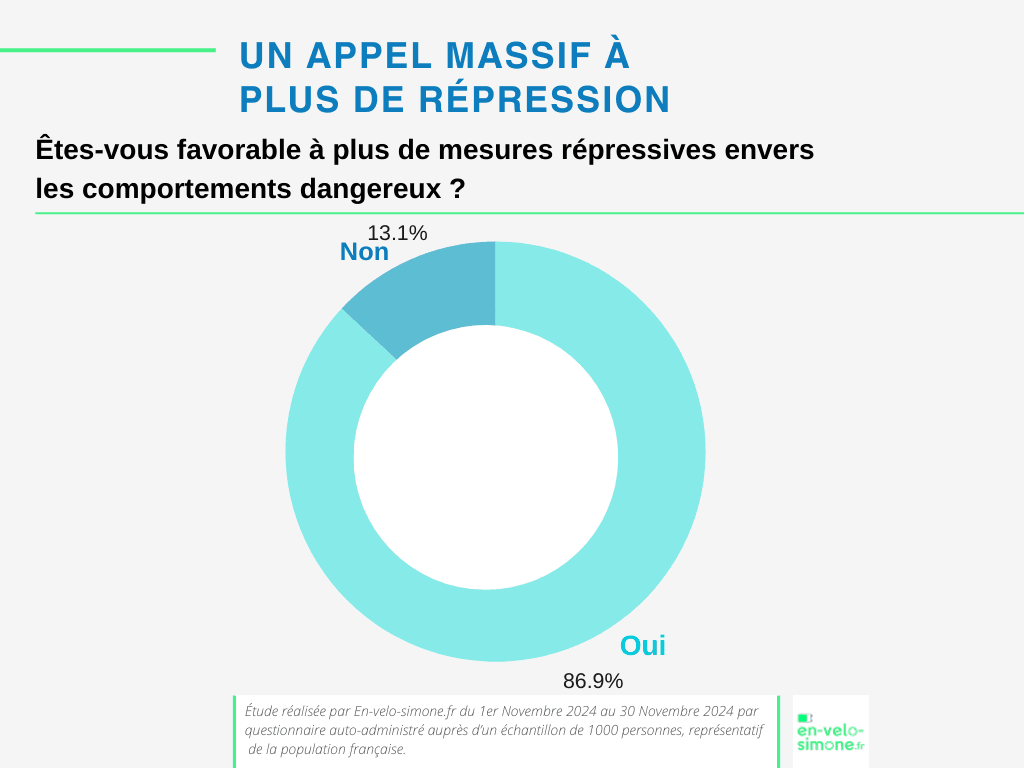

Selon notre enquête, 86,9 % des usagers de la route, qu’ils soient cyclistes 🚴 ou automobilistes, se déclarent favorables à un renforcement des mesures répressives contre les comportements dangereux. Si les règles de sécurité routière actuelles sont jugées suffisantes, leur application reste largement déficiente. Certains sondés réclament une augmentation des contrôles et une verbalisation systématique des infractions, qu’il s’agisse de stationnements illégaux sur les pistes cyclables, de dépassements dangereux ou de non-respect des feux rouges. La création de brigades cyclistes ou la mise en place de vidéo-verbalisation en milieu urbain est fréquemment évoquée comme une solution pratique pour surveiller les comportements des différents usagers et renforcer l’application des règles, notamment dans les zones les plus conflictuelles.

Éducation et sensibilisation pour tous les usagers

L’éducation et la sensibilisation apparaissent comme des leviers essentiels pour améliorer la cohabitation sur les routes. Les participants appellent à des campagnes de sensibilisation visant à faire comprendre les vulnérabilités des cyclistes et des piétons aux automobilistes. Ils insistent également sur la formation des cyclistes 🚴, qui doivent eux aussi respecter les règles pour éviter les tensions. Des stages immersifs sont suggérés, permettant aux automobilistes d’expérimenter la perspective d’un cycliste sur la route et de mieux comprendre les dangers auxquels il est exposé. Cette éducation devrait s’inscrire dès l’école et dans les cursus de formation au permis de conduire. Certains sondés proposent également l’adoption de nouvelles règles pour renforcer la sécurité des cyclistes. Parmi elles, le port obligatoire du casque et de rétroviseurs pour les vélos est souvent cité comme une mesure clé pour réduire les risques d’accidents et améliorer la visibilité des cyclistes dans le trafic.

Comprendre la racine des tensions : au-delà des règles

Vers une réduction de la place de la voiture en ville

Plusieurs grandes villes françaises ont entrepris des démarches significatives pour réduire la place de la voiture en milieu urbain visant à repenser l’espace urbain pour le rendre plus accessible aux piétons 🚶♂️, cyclistes et usagers des transports en commun 🚌, tout en réduisant les nuisances associées à la circulation automobile. La capitale a mis en œuvre une politique ambitieuse visant à diminuer l’utilisation de la voiture. Des zones à trafic limité ont été instaurées, notamment dans le centre-ville, restreignant l’accès aux véhicules motorisés sans raison valable. Lyon a développé un vaste réseau de pistes cyclables et a instauré des zones piétonnes pour encourager les déplacements à pied et à vélo. Des mesures de stationnement restrictives ont également été mises en place pour dissuader l’utilisation de la voiture 🚗 en centre-ville.

Pour certains sondés, une réduction significative de la place accordée aux voitures est indispensable pour apaiser les tensions. Limiter la présence des voitures permettrait de réduire le sentiment de domination qu’elles exercent sur les autres usagers et de sécuriser davantage les espaces partagés. Mais pour d’autres, cela créé plus de tensions. Beaucoup perçoivent ces mesures comme une stigmatisation des automobilistes. La diminution de l’espace dédié aux véhicules est également associée à une augmentation des embouteillages et à une pression supplémentaire pour ceux qui dépendent de leur voiture à des fins professionnelles

Une montée de l’individualisme et de l’incivilité

Les comportements agressifs et inadaptés sur la route traduisent un climat général de défiance, où l’insulte a souvent remplacé l’excuse. Les tensions sont exacerbées par le stress, la pression temporelle et une culture de l’individualisme qui privilégie le gain de temps personnel au détriment du respect des autres. Ce contexte contribue à un sentiment d’insécurité et alimente les conflits, particulièrement dans les environnements urbains denses.

Le poids de la culture de la voiture

La domination historique de la voiture 🚗 dans l’aménagement des routes contribue également aux tensions. Les infrastructures sont majoritairement conçues pour les véhicules motorisés, reléguant les cyclistes à des espaces marginaux, souvent inadaptés ou inexistants. Etant maintenant cycliste, mais ancien automobiliste, je peux comprendre que cette configuration renforce la perception des cyclistes 🚴 comme des intrus dans un espace réservé aux automobilistes, ce qui génère des comportements d’intimidation et des conflits récurrents.

Les limites des sanctions

Selon les participants, l’application des sanctions existantes contre les comportements dangereux ⚠️ est insuffisante, renforçant un sentiment d’impunité chez les usagers. Par exemple, certains commissariats de police refuseraient d’enregistrer des plaintes en l’absence de blessure, ce qui décourage les victimes de signaler des infractions. Si des lois strictes sont déjà en place, leur faible mise en œuvre limite leur efficacité et laisse sceptiques quant à l’impact de nouvelles sanctions. À l’inverse, beaucoup estiment que l’éducation pourrait jouer un rôle déterminant en favorisant un changement durable des mentalités et des comportements. Une stratégie combinant une meilleure application des sanctions existantes, une répression ciblée et des initiatives éducatives pourrait ainsi s’avérer plus efficace pour réduire les comportements dangereux sur la route.

Échantillonnage de l’Enquête

Cette enquête, visant à mieux comprendre les expériences et perceptions des cyclistes, piétons et automobilistes face à la violence routière, s’appuie sur les réponses de 1000 participants résidant en France, tous âgés de plus de 18 ans. Les participants ont été classés selon leur mode de transport principal : 64,4 % utilisent un vélo, 27,8 % une voiture et 7,8 % se déplacent principalement à pied. En termes de répartition par âge, 39,4 % des sondés appartiennent à la tranche 18-35 ans, 42,1 % ont entre 36 et 55 ans, et 18,5 % ont plus de 55 ans. Concernant le genre, 77,2 % des répondants sont des hommes, 21,2 % des femmes, et 1,6 % n’ont pas souhaité le préciser. Les participants proviennent de diverses régions de France, avec une forte représentation en Auvergne-Rhône-Alpes (20,4 %) et en Île-de-France (18,1 %), reflétant la diversité géographique du pays. Sur le plan professionnel, l’échantillon se compose majoritairement d’employés (33,4 %) et de cadres supérieurs (31,9 %). D’autres profils incluent les retraités (11,3 %), les indépendants (8,5 %), les étudiants (4,7 %), les personnes en recherche d’emploi (3,7 %), ainsi que des catégories diverses regroupées sous “Autre” (6,5 %).

Cette diversité offre un aperçu riche et équilibré des usagers de la route en France, permettant d’éclairer leurs besoins et leurs attentes. Nous remercions chaleureusement tous les participants pour leurs précieux retours d’expérience, qui contribuent à une meilleure compréhension des enjeux de la mobilité.

Conclusion

Cette enquête met en lumière des tensions qui reflètent autant des problèmes d’infrastructures que des comportements individuels inadaptés. Si les solutions passent par un meilleur partage de la route et une application rigoureuse des règles, elles nécessitent également un changement de mentalité pour favoriser le respect et la tolérance entre tous les usagers. Investir dans des infrastructures adaptées et développer une culture de la route plus inclusive sont des étapes indispensables pour apaiser les relations sur nos routes. Car, comme le montrent les témoignages recueillis, la cohabitation pacifique est non seulement possible, mais essentielle pour assurer la sécurité et le bien-être de chacun 😊.

Promouvoir les mobilités douces est essentiel, mais cela doit se faire sans stigmatiser les autres usagers de la route. Et si la clé d’une cohabitation réussie se trouvait du côté de Copenhague, souvent cité comme modèle en matière d’infrastructures et de mobilité durable ?